Комплекс зданий 96-го пехотного Омского полка

Комплекс зданий 96-го пехотного Омского полка.

Дата постройки: 1894 - 1908 гг.

Адрес: Псков г./Дружбы пер, дд. 24, 4, 613,ул.Госпитальная, д.14; ул.Мирная, дд.2-а, 4, 9. ул.Дружбы ..

Типология: Памятники архитектуры

Категория охраны: объект культурного наследия регионального значения

Современное использование: Жилье Магазины Дом офицеров

Документ о принятии под охрану: Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 г. № 542

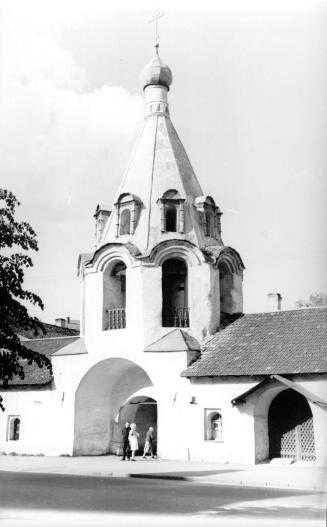

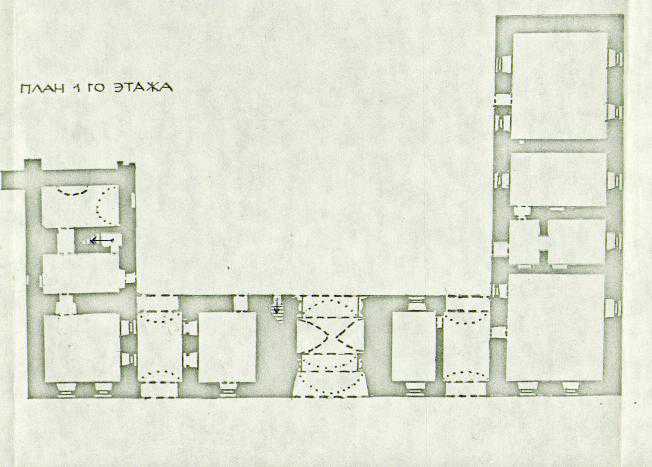

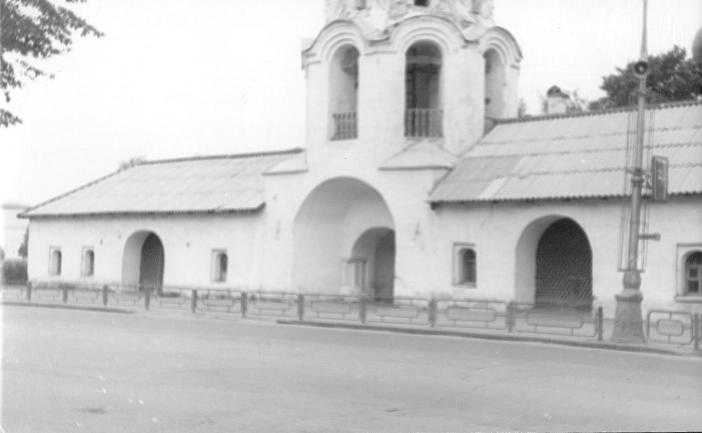

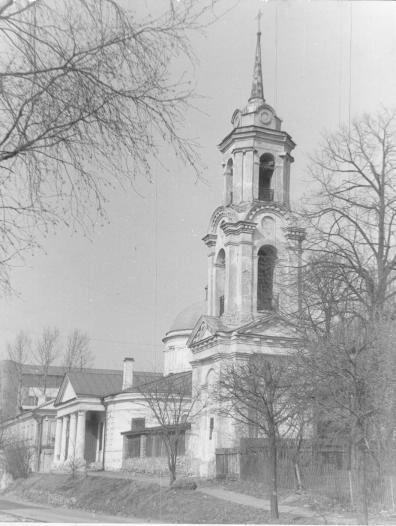

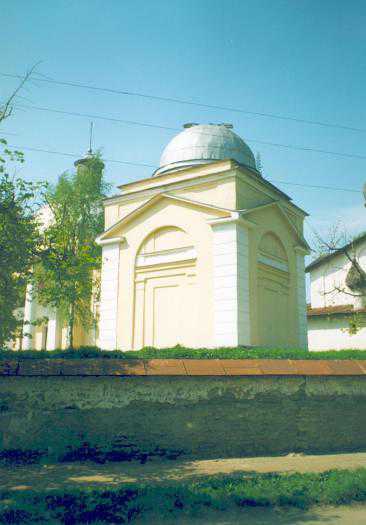

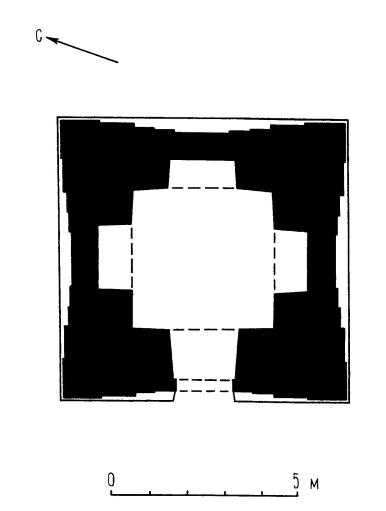

Историческая справка:96-й пехотный Омский полк был сформирован в 1863 году из егерского полка, созданного М.И.Кутузовым в 1797 г., и донорского мушкетерского полка, возникшего в 1803 г. И та, и другая часть вновь сформированного Омского полка участвовали в Отечественной войне 1812 г. 96-й пехотный Омский полк сражался за освобождение Болгарии в 1877-1878 гг. В конце XIX - нач. XX в. полк являлся отборной частью русской армии, приглашался на ежегодные парады у Зимнего дворца, нес караульную службу в Санкт-Петербурге. В первую мировую войну участвовал в боевых операциях на Западном фронте до ноября 1917 года, затем был расформирован. Строительство военного городка для 96-го пехотного Омского полка началось в 1894 г. в Пскове на Завеличье после ходатайства Псковского городского управления перед командованием Петербургского военного округа. Сооружение городка охватывает период с 1894 по 1908 г. Сначала в два этапа или как тогда говорили в "две очереди" были построены казармы для солдат и офицерские флигели вместе со служебными и подсобными помещениями. В первую очередь - с 1894 по 1898 г. - возвели штабной флигель /ул.Мирная,д.9/, по обе его стороны 4 одноэтажных деревянных казармы для солдат, позади солдатских казарм 3 флигеля для офицеров /сохранились дома 4 и 2-а по улице Мирной/. Кроме этих помещений в городке в первую очередь построили две столовые с кухнями, флигели для учебной команды и нестроевой роты, которые находились в районе улицы Дружбы, там же мастерские, кузница, конюшня, капустный погреб, пекарня, баня, лазарет /сейчас это общежитие для врачей/. Между строениями располагался полковой и лазаретный плац. Образцовые проекты возводимых строений предоставляла Высочайше утвержденная комиссия по устройству казарм при Военном Совете Военного министерства. На месте строительством руководила Строительная комиссия во главе с генерал-майором Гарновским. В Строительную комиссию был включен архитектор Реутов. Вторая очередь строительства военного городка пришлась на 1901-1904 годы. Руководила строительством Псковская войсковая строительная комиссия во главе с генерал-майором Стахиевым И в этом случае образцовые ертежи представила Высочайше утвержденная комиссия по устройству казарм при Военном Совете Военого министретсва. Рабочую документацию готовил гражданский инженер Станкевич Г.Ф. Он же наблюдал за производством в качестве члена Псковской войсковой строительной комиссии. Технадзор со стороны заказчика осуществлял отельный производитель инженерных работ в городах Пскове, Порхове и острове от Управления Петербургского военного округа военой инженер Мазуркевич были построены 4 офицерских флигеля ( 3 сохранились по переулку Дружбы) и две трехэтажные солдатские казармы ( по ул.Дружбы). В 1907-1908 гг. была возведена церковь Алексндра Невского по проекту члена Высочайше утвержденной комиссии по устройству казарм и одновременно члена Высочайше утвержденной комиссии по удовлетворению религиозных нужд войск гражданского инженера Ф.М.Вержбицкого. До строительства церкви Александра Невского в распоряжении полка находилась церковь Святого Климента XVI века.

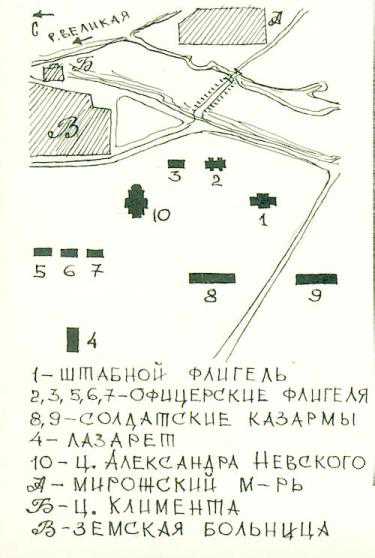

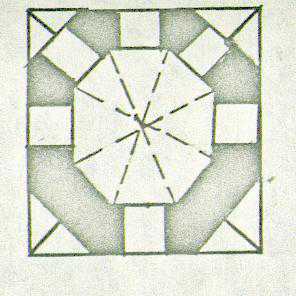

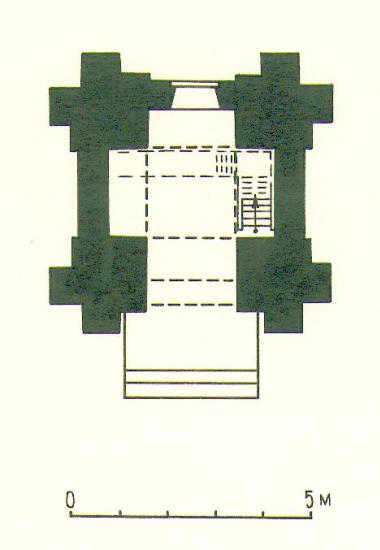

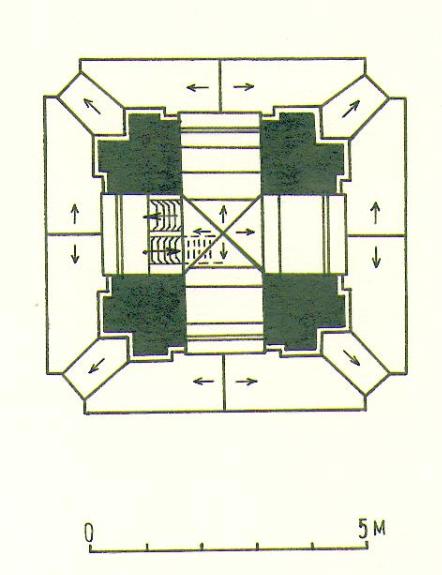

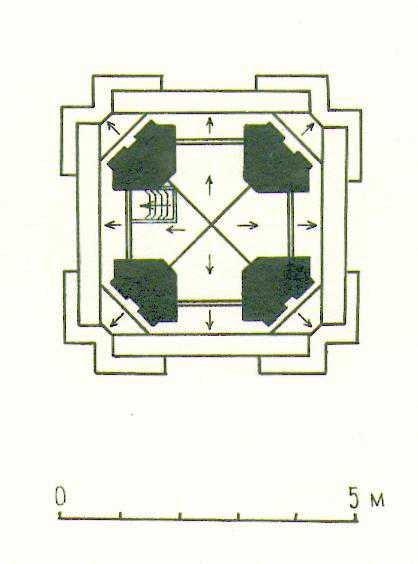

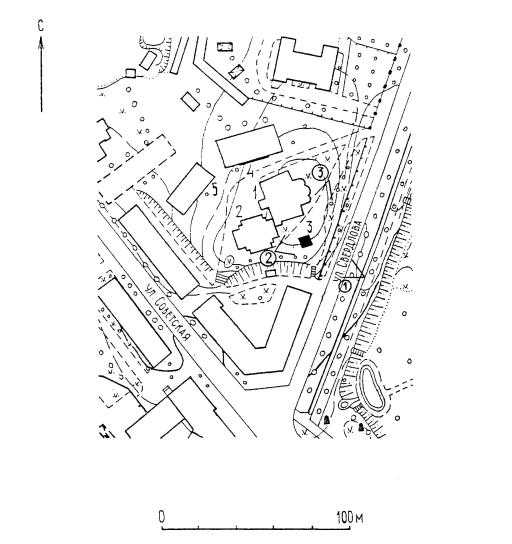

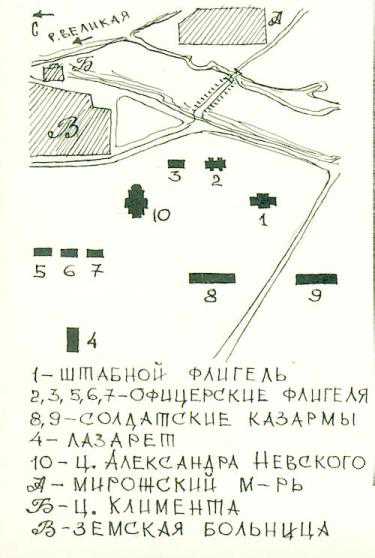

Архитектурные особенности:Комплекс сооружений 96-го пехотного Омского полка расположен на Завеличье к западу от Мирожского монастыря, церкви Святого Климента и комплекса земской больницы. Все эти памятники истории и культуры следуют на небольшом расстоянии друг от друга и образуют компактный исторический массив на левом берегу реки Великой, ныне окруженный новостройками. При строительстве первой очереди композиционным центром расположения полка был протяженный полковой плац, вдоль которого располагались, с одной стороны, штабной флигель и солдатские казармы со вспомогательными помещениями, а с другой, - флигели, где проживали офицеры с семьями. При строительстве второй очереди новые солдатские казармы и новые офицерские флигели были сооружены в разных концах городка: солдатские казармы - за штабным флигелем, а офицерские флигели ближе к лазарету. В результате образовались как бы две отдельные зоны - проживания офицеров с семьями и проживания и учебы солдат. Церковь Александра Невского была построена в конце полкового плаца между офицерскими флигелями первой и второй очереди на одной оси со штабным флигелем. Сооружения первой очереди характеризуются оригинальным соединением объёмов, выполненных из разных материалов: кирпича и дерева. Нарядность каменных частей достигается применением элементов кирпичного стиля. Строения второй очереди - полностью каменные, и кирпичный стиль получает в них дальнейшее развитие. В церкви Александра Невского потенциал кирпичного стиля раскрылся еще полнее.

Общие сведения:Образец военного городка кон.XIX - нач. XX века с сохранившимся комплексом военно-административных, жилых, военно-медицинских и культовых сооружений, выполненных в едином архитектурном стиле, в своем роде единственный в городе Пскове.

Состояние объекта: аварийное

Персоны: Владимир Александрович- Великий князьзаказал строительство

Доступность: доступен для осмотра

Реставрационные работы: исследовательские, обмерные, инженерные и реставрационные работы

Библиография: Василенко А., Василенко Н. Белое пятно в искусствоведении.\Журнал Московской патриархии. № 6, 1994 г.История 96-го пехотного Омского полка. СПб., 1902,ЦГВИА, Ф.2710, оп.1, 2, д.86 Ф.16149, оп.2.

Дата постройки: 1894 - 1908 гг.

Адрес: Псков г./Дружбы пер, дд. 24, 4, 613,ул.Госпитальная, д.14; ул.Мирная, дд.2-а, 4, 9. ул.Дружбы ..

Типология: Памятники архитектуры

Категория охраны: объект культурного наследия регионального значения

Современное использование: Жилье Магазины Дом офицеров

Документ о принятии под охрану: Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 г. № 542

Историческая справка:96-й пехотный Омский полк был сформирован в 1863 году из егерского полка, созданного М.И.Кутузовым в 1797 г., и донорского мушкетерского полка, возникшего в 1803 г. И та, и другая часть вновь сформированного Омского полка участвовали в Отечественной войне 1812 г. 96-й пехотный Омский полк сражался за освобождение Болгарии в 1877-1878 гг. В конце XIX - нач. XX в. полк являлся отборной частью русской армии, приглашался на ежегодные парады у Зимнего дворца, нес караульную службу в Санкт-Петербурге. В первую мировую войну участвовал в боевых операциях на Западном фронте до ноября 1917 года, затем был расформирован. Строительство военного городка для 96-го пехотного Омского полка началось в 1894 г. в Пскове на Завеличье после ходатайства Псковского городского управления перед командованием Петербургского военного округа. Сооружение городка охватывает период с 1894 по 1908 г. Сначала в два этапа или как тогда говорили в "две очереди" были построены казармы для солдат и офицерские флигели вместе со служебными и подсобными помещениями. В первую очередь - с 1894 по 1898 г. - возвели штабной флигель /ул.Мирная,д.9/, по обе его стороны 4 одноэтажных деревянных казармы для солдат, позади солдатских казарм 3 флигеля для офицеров /сохранились дома 4 и 2-а по улице Мирной/. Кроме этих помещений в городке в первую очередь построили две столовые с кухнями, флигели для учебной команды и нестроевой роты, которые находились в районе улицы Дружбы, там же мастерские, кузница, конюшня, капустный погреб, пекарня, баня, лазарет /сейчас это общежитие для врачей/. Между строениями располагался полковой и лазаретный плац. Образцовые проекты возводимых строений предоставляла Высочайше утвержденная комиссия по устройству казарм при Военном Совете Военного министерства. На месте строительством руководила Строительная комиссия во главе с генерал-майором Гарновским. В Строительную комиссию был включен архитектор Реутов. Вторая очередь строительства военного городка пришлась на 1901-1904 годы. Руководила строительством Псковская войсковая строительная комиссия во главе с генерал-майором Стахиевым И в этом случае образцовые ертежи представила Высочайше утвержденная комиссия по устройству казарм при Военном Совете Военого министретсва. Рабочую документацию готовил гражданский инженер Станкевич Г.Ф. Он же наблюдал за производством в качестве члена Псковской войсковой строительной комиссии. Технадзор со стороны заказчика осуществлял отельный производитель инженерных работ в городах Пскове, Порхове и острове от Управления Петербургского военного округа военой инженер Мазуркевич были построены 4 офицерских флигеля ( 3 сохранились по переулку Дружбы) и две трехэтажные солдатские казармы ( по ул.Дружбы). В 1907-1908 гг. была возведена церковь Алексндра Невского по проекту члена Высочайше утвержденной комиссии по устройству казарм и одновременно члена Высочайше утвержденной комиссии по удовлетворению религиозных нужд войск гражданского инженера Ф.М.Вержбицкого. До строительства церкви Александра Невского в распоряжении полка находилась церковь Святого Климента XVI века.

Архитектурные особенности:Комплекс сооружений 96-го пехотного Омского полка расположен на Завеличье к западу от Мирожского монастыря, церкви Святого Климента и комплекса земской больницы. Все эти памятники истории и культуры следуют на небольшом расстоянии друг от друга и образуют компактный исторический массив на левом берегу реки Великой, ныне окруженный новостройками. При строительстве первой очереди композиционным центром расположения полка был протяженный полковой плац, вдоль которого располагались, с одной стороны, штабной флигель и солдатские казармы со вспомогательными помещениями, а с другой, - флигели, где проживали офицеры с семьями. При строительстве второй очереди новые солдатские казармы и новые офицерские флигели были сооружены в разных концах городка: солдатские казармы - за штабным флигелем, а офицерские флигели ближе к лазарету. В результате образовались как бы две отдельные зоны - проживания офицеров с семьями и проживания и учебы солдат. Церковь Александра Невского была построена в конце полкового плаца между офицерскими флигелями первой и второй очереди на одной оси со штабным флигелем. Сооружения первой очереди характеризуются оригинальным соединением объёмов, выполненных из разных материалов: кирпича и дерева. Нарядность каменных частей достигается применением элементов кирпичного стиля. Строения второй очереди - полностью каменные, и кирпичный стиль получает в них дальнейшее развитие. В церкви Александра Невского потенциал кирпичного стиля раскрылся еще полнее.

Общие сведения:Образец военного городка кон.XIX - нач. XX века с сохранившимся комплексом военно-административных, жилых, военно-медицинских и культовых сооружений, выполненных в едином архитектурном стиле, в своем роде единственный в городе Пскове.

Состояние объекта: аварийное

Персоны: Владимир Александрович- Великий князьзаказал строительство

Доступность: доступен для осмотра

Реставрационные работы: исследовательские, обмерные, инженерные и реставрационные работы

Библиография: Василенко А., Василенко Н. Белое пятно в искусствоведении.\Журнал Московской патриархии. № 6, 1994 г.История 96-го пехотного Омского полка. СПб., 1902,ЦГВИА, Ф.2710, оп.1, 2, д.86 Ф.16149, оп.2.