Мельница водяная ФОКука

Мельница водяная Ф.О.Кука

Дата постройки: Ок. 1913 г.

Адрес: Псков г./Гоголя ул, 54

Типология: Памятники архитектуры

Категория охраны: объект культурного наследия регионального значения

Документ о принятии под охрану: Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 г. № 542

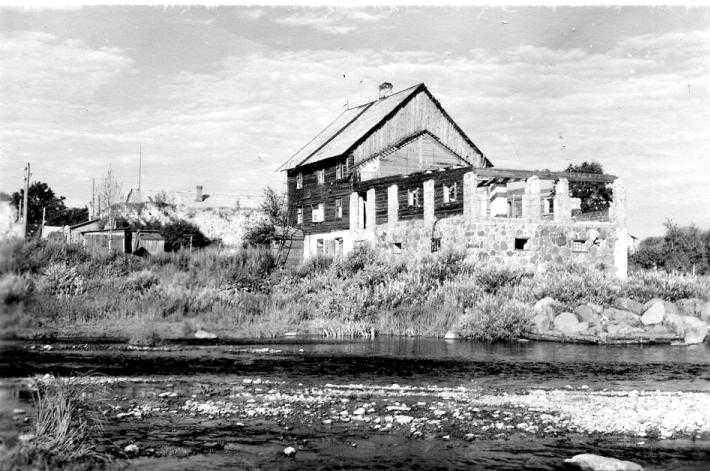

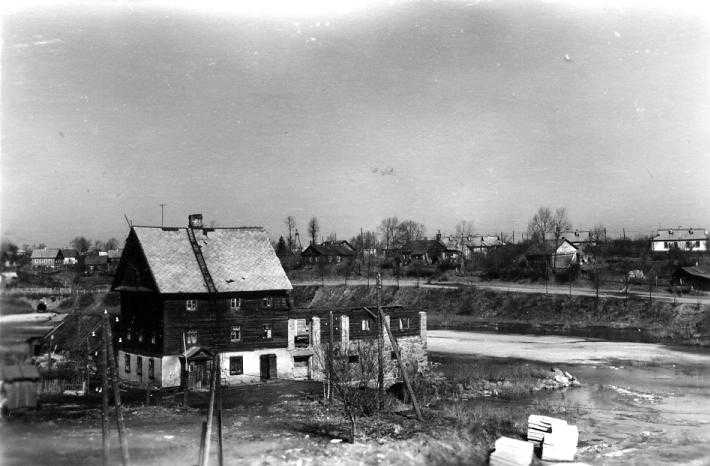

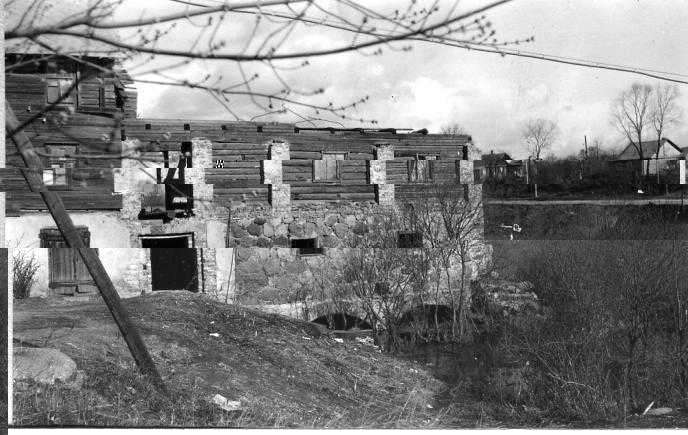

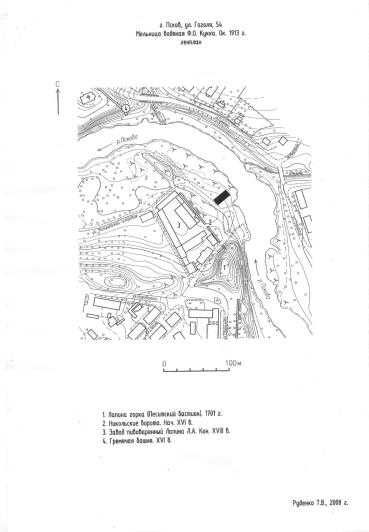

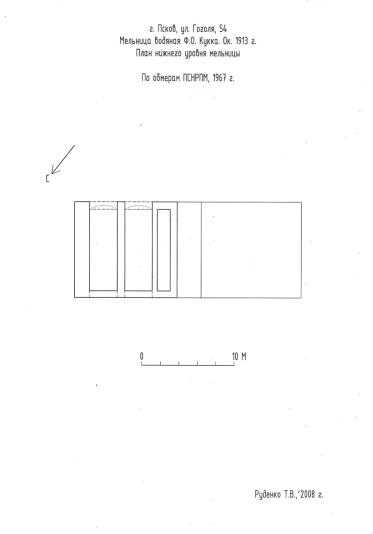

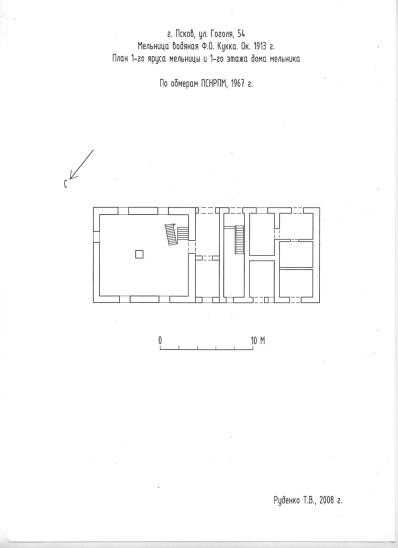

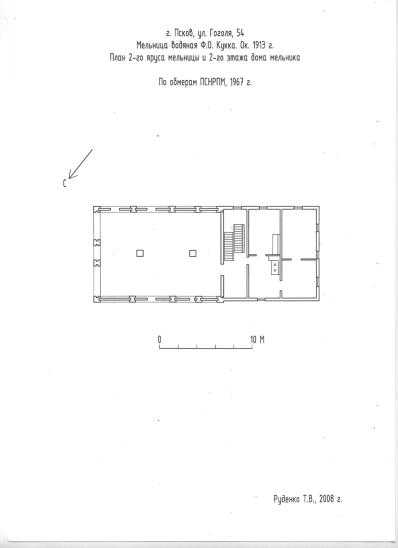

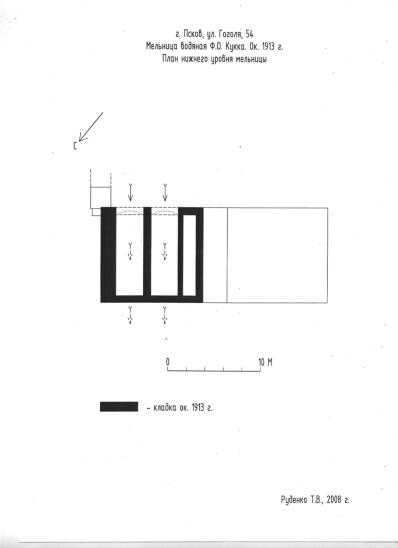

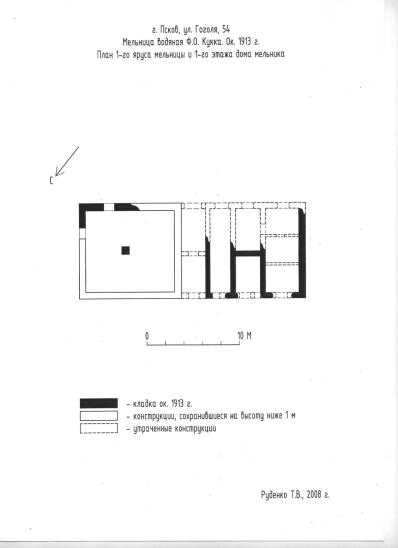

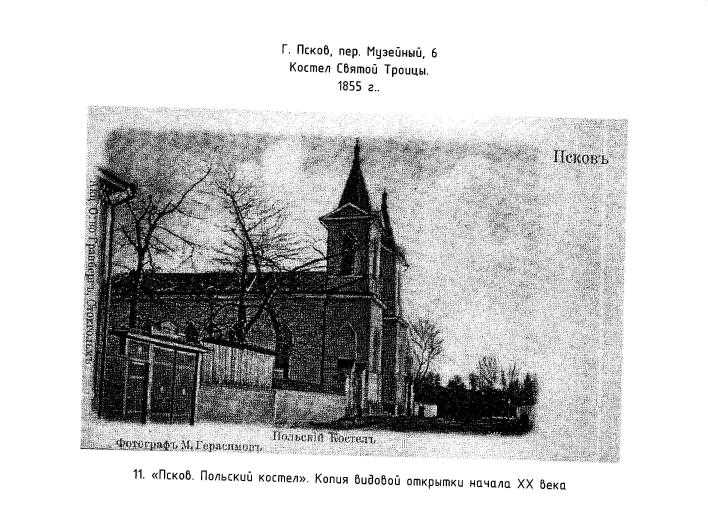

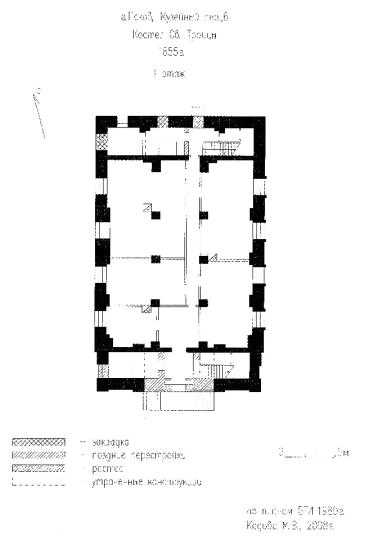

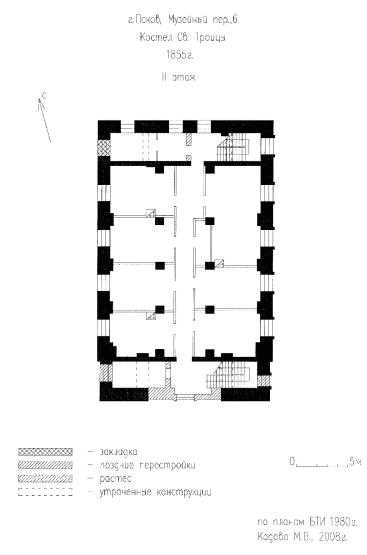

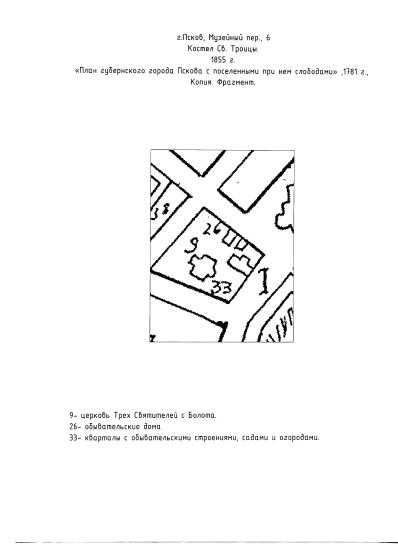

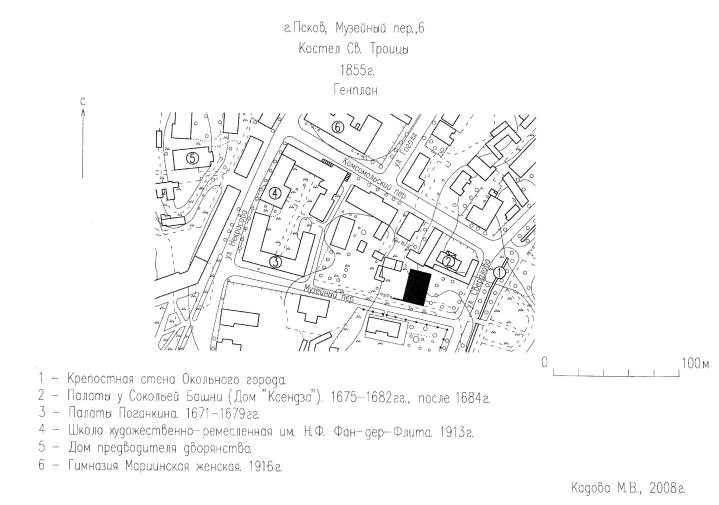

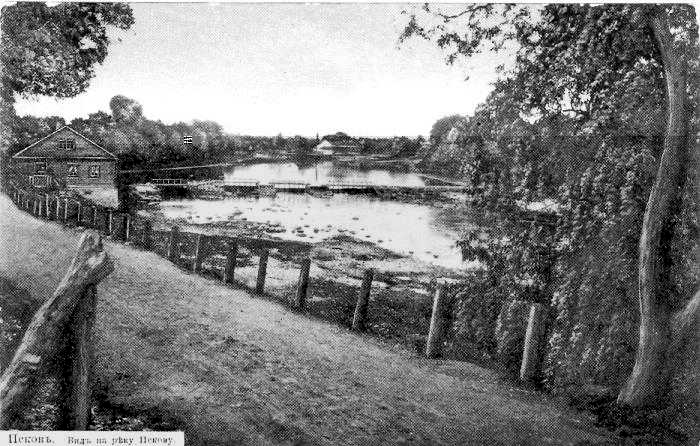

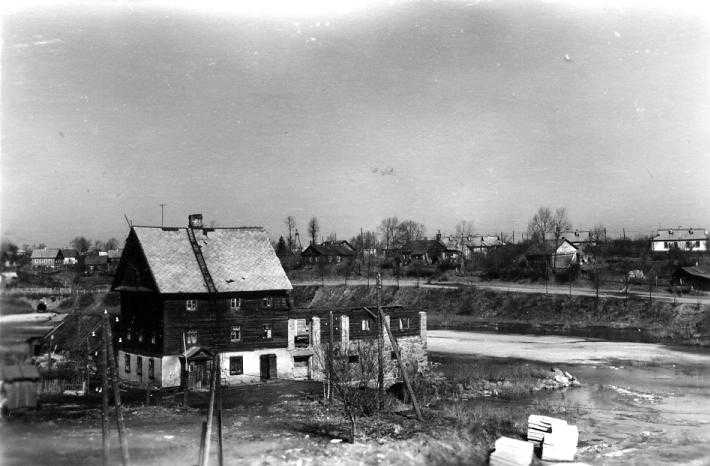

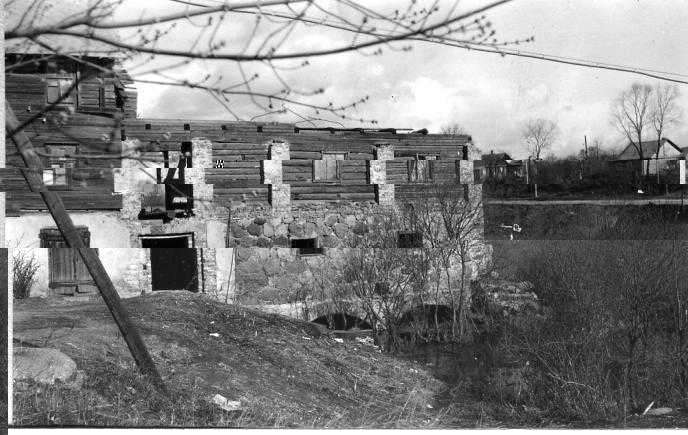

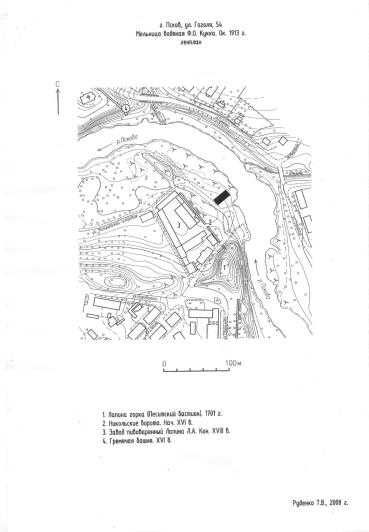

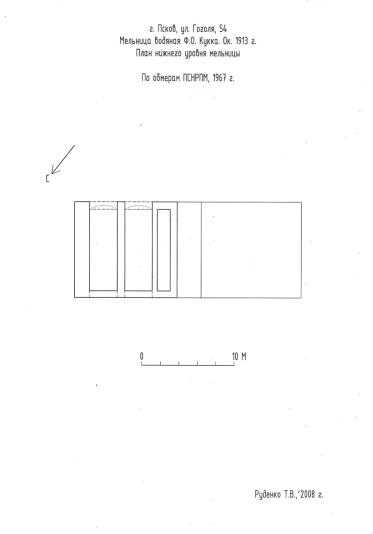

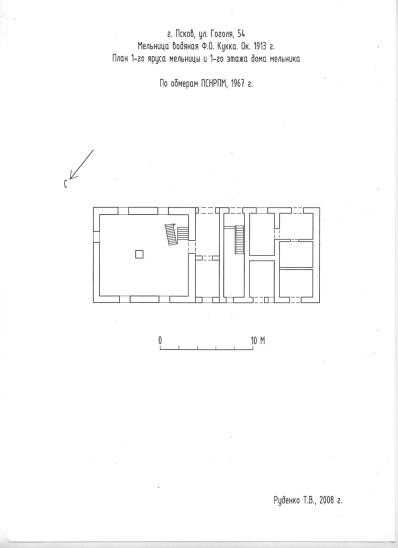

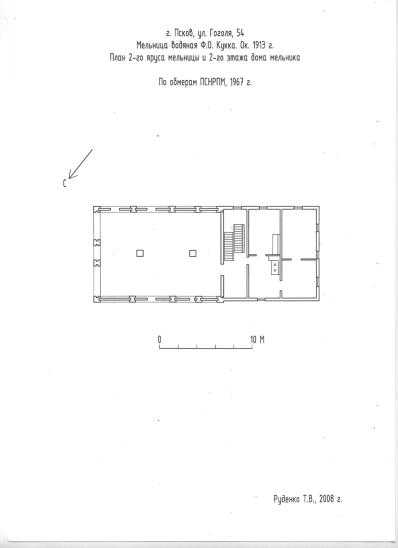

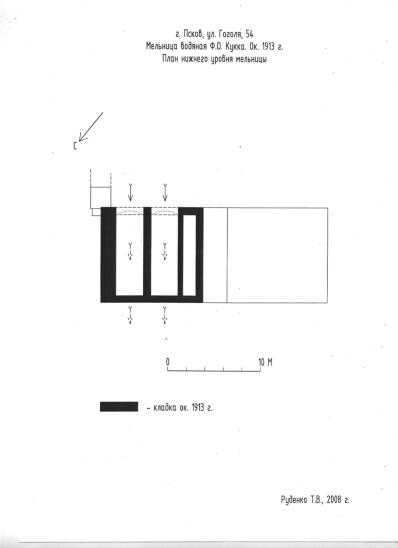

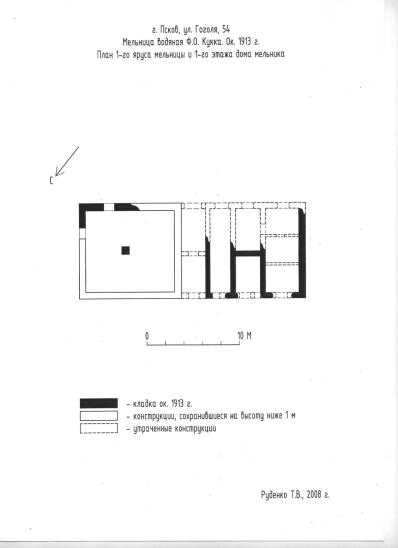

Историческая справка:В Пскове по берегам р. Псковы издавна существовали водяные мельницы. Они упоминались в псковских летописях, где сообщалось, что 1 ноября 1444 г. на левом берегу реки освятили церковь Богоявления в Бродах «против мельниц», а 28 апреля 1562 г. во время большого пожара «выгоре и мельницы в городе». Очевидно, многие из них были быстро восстановлены, т.к. уже через четверть века после этого пожара и через 5 лет после нашествия войск Стефана Батория, в Писцовой книге 1585–1587 гг. сообщалось, что в городе на Пскове действовали 25 мельниц и еще 9 мельничных мест пустовали. Почти все эти мельницы принадлежали монастырям и церквям. Большинство из них располагались на городском левом берегу реки и лишь 5 работавших и 4 не возобновленных – на Запсковье. Судя по описанию мельничных мест, приведенных в Писцовой книге, на тех местах, где в XX в. братья Кукк содержали свои мельницы, и в XVI в. тоже стояли мельницы. Так, на Запсковье «у речки Мелевицы (ныне р.Милевка) под Хлебною горкою мельницу сожгли литовские люди» в 7089 (1581) г., а под Никольским монастырем в Песках мельница сгорела в 7093 (1585) г. Очевидно, эти мельницы не раз возобновлялись. На плане г. Пскова 1857 г., составленном инженером И.Ф.Годовиковым, показана мельница у впадения р. Милевки в р. Пскову, плотина через Пскову и мельница в одной связи с домом мельника на Островке. 5 ноября 1909 г. Псковская городская дума разрешила мещанину Филиппу Осиповичу Кукку устроить мельницу на реке Пскове, на Островке. Название «Островок» возникло тогда, когда территория его была отделена протокой; ныне протока не существует, а Островок слился с левым берегом р. Псковы. Племянница Филиппа Кукка – Мария Давыдовна Федорова, урожденная Кукк, родившаяся в Пскове 29.12.1922 г. и живущая ныне на Запсковье, сообщила, что по рассказам ее родителей, эстонец Филипп Осипович Кукк (1855-1932, похоронен на немецком кладбище) сначала приобрел дом с мельницей на правом берегу р. Псковы, у впадения речки Милевки. В этом доме она и родилась. Эту мельницу Кукка на Запсковье, неподалеку от Гремячей башни, можно рассмотреть на открытке начала XX века. По сообщению газеты «Псковский голос» от 09.07.1910 г., в речке на Мишариной горе, около мельницы Кукка утонул мальчик. В списке избирателей в Государственную Думу в 1912 г. назван мещанин Филипп Осипович Кукк, имеющий на Мишариной горке мельницу, оцененную в 600 рублей. Мишариной горкой считалась местность не только на самой возвышенности, но и вокруг нее. В июле 1910 г. газеты «Псковский голос» и «Псковская жизнь» сообщили, что владелец мельницы г-н Кукк просит разрешения перенести мельницу на городскую сторону. Мария Давыдовна отметила, что новую мельницу на левом берегу Псковы строили оба брата, в т.ч. ее отец Давыд Осипович (1873-1947), приехавший с семьей на мельницу к бездетному Филиппу. Причем, место возле Никольских ворот перед крепостной стеной было тогда незастроенным. Там обычно складывали вытащенные из реки бревна, сплавляемые в город по р. Пскове. Это подтверждается и открыткой первого десятилетия XX в. Так на обоих берегах Псковы, напротив друг друга, оказались мельницы, принадлежавшие братьям Кукк. Эти мельницы и запруда с лавицей на Пскове показаны на плане г. Пскова 1930-х годов. и на открытках начала XX в. Сохранившиеся иконографические материалы и обмеры позволяют восстановить образ мельницы и дома мельника. Мельница у Никольских ворот была построена в одной связи с домом мельника. Мельница водяная колесная нижнего боя имела три уровня: нижний, находившийся в воде искусственной протоки, с двумя каналами для пропуска воды; первый ярус, где располагались мельничные колеса (вероятно, первоначально их было два) и амбар для мешков с зерном и мукой; второй ярус, где на массивном деревянном перекрытии были оборудованы поставы – мукомольные агрегаты с жерновами. Основание мельницы и каналы для пропуска воды были сложены из валунов и известняковой плиты, арки каналов - из красного кирпича; стены первого яруса также были сложены из валунов и плиты, имели небольшие окна в деревянных колодах с решетками; конструкция стен второго яруса состояла из кирпичных столбов с пазами, в которые укладывались деревянные бруски стен; верхняя часть стен над столбами была из бруса, между венцами которого защемлялись деревянные балки чердачного перекрытия; стены второго яруса снаружи были обшиты доской; двухскатная крыша была по деревянным стропилам с кровлей из щепы. Обмер 1967 г. фиксирует две деревянные лестницы. Первый ярус мельницы первоначально был отделен от дома мельника сквозным проходом, который был забран кирпичными стенками с дверными проемами. На юго-восточном фасаде эти переделки видны на фото 1974 г.; на северо-западном фасаде в сохранившихся фрагментах четко читаются углы стен мельницы и дома и отсутствует перевязка кладки. Дом мельника квадратный в плане имел три этажа. По воспоминаниям Марии Давыдовны, первый каменный этаж был хозяйственного назначения, в нем была большая кухня с русской печью, где грелись мужики, приезжавшие на мельницу. Два верхних деревянных этажа были жилыми. Во втором этаже жила семья Кукк, там были плита с конфорками, кафельная печь и теплая лежанка. Комнаты третьего этажа сдавались внаем. В доме была одна деревянная лестница. Судя по сохранившимся фотографиям 1968-1974 гг., стены первого этажа были оштукатурены и побелены; стены верхних этажей были обшиты доской. Двухскатная крыша имела кровлю из плоских асбестоцементных листов. Фронтоны были зашиты вертикальной доской. На крыше была одна труба. Обмерами 1967 года были зафиксированы две поздние дощатые пристройки к дому с двух сторон. Кроме дома и мельницы на участке был построен еще деревянный сарай. По словам Марии Давыдовны, мельница на Запсковье была закрыта 1 сентября 1930 года; их семью выселили из дома; постройки на правом берегу снесли, а жернова перенесли в запас на мельницу у Никольских ворот и Лапиной горки. Во время войны 27 января 1943 г. крыша мельницы была разрушена зажигательной бомбой. На фотографии над входом видно вывеску с надписью: «Псковская жерновая мельница Д.О.Кукк». После войны мельница вновь стала работать. Затем ей присвоили № 1, т.к. в 1950-е годы на ул. Советской, д.108 (за школой № 11) появилась мельница № 2 и мелькомбинат. На фотографии 1950-х гг. видны дом, отремонтированная мельница с железной крышей и разрушенная плотина из валунов. В середине 1960-х гг. «Псковский хлебокомбинат» добился закрытия всех этих предприятий за ненадобностью, вместе с действовавшей на мельнице № 1 шерсточесальней. К 1967 г. была разобрана крыша мельницы, деревянные заполнения и обшивка стен второго уровня. В это же время были частично разобраны механизмы и мельничная плотина на Пскове. В 1973 г. дом находился на балансе Горжилуправления. К началу 1990-х годов были утрачены все деревянные конструкции сооружения. В Кадастре «Достопримечательные природные и историко-культурные объекты Псковской области» о состоянии руин мельницы на 1997 г. сказано так: «Сохранился нижний каменный этаж жилого трехэтажного дома, который связан с валунным нижним этажом двухэтажной мельницы с арочными проемами для пропуска воды». В настоящее время на участке остались лишь небольшие фрагменты здания, определяющие его габариты в плане.

Архитектурные особенности:Руины мельницы и дома Кукка находятся на участке территории исторического центра г. Пскова, называемом «Островок», на левом берегу р.Псковы, северо-восточнее сохранившегося фрагмента прясла стены Окольного города и юго-восточнее парка «Куопио» между улицами Гоголя и Милицейский островок. В настоящее время остатки фундамента и юго-западной стены дома выходят к новой дороге, проходящей вдоль городской крепостной стены к ул. Гоголя. Юго-восточнее в зарослях деревьев имеются засыпанные остатки фундаментов сарая. Сохранившийся фундамент в плане прямоугольный. Состоит из двух одинаковых по габаритам частей в плане близких к квадрату - фундамента дома мельника и нижнего уровня мельницы, с проходом между ними (объединенных позже в один объем стенами с дверными проемами). Фундамент дома с незначительными остатками кладки стен из известняковой плиты, сильно деструктированной, позволяет проследить трехчастную планировочную композицию дома с частями разной ширины. В конструкциях мельницы полностью сохранился нижний уровень, в котором также прослеживается трехчастная композиция плана с двумя каналами одинаковой ширины, предназначенными для пропуска воды. В кладке стен мельницы и низких стенок, образующих каналы, у проемов для входа воды сохранились следы деревянных приставных свай, на которых, вероятно, крепились заградительные решетки и заслонки шлюзов. Лучковые арки проемов выложены из кирпича и опираются на пяты из валунов. В остатках валунной кладки стен 1-го яруса сохранился один оконный проем с деревянной колодой и простой железной решеткой; другой оконный проем сохранился частично на обрыве кладки. Из технического обустройства мельницы сохранился только один столб на стенке, разделяющей каналы. Он сложен из красного кирпича, в плане квадратный со сквозным отверстием для вала мельничного колеса. Фундамент мельницы ленточный, стены нижнего уровня и стенки каналов, а также наружные стены первого уровня сложены из валунов и известняковой плиты. Фундамент дома из бутового камня; остатки стен 1-го этажа сложены из известняковой плиты. Общие габариты мельницы и дома: 24,35 м х 10, 40 м.

Общие сведения:Частично сохранившийся комплекс водяной мельницы в застройке исторического центра Пскова. Отражает некоторые типичные черты, характерные для данного вида памятников производственной деятельности, во множестве существовавших на р. Пскове в начале XX в.

Предметы особой охраны: 1. Габариты плана в пределах сохранившихся в натуре фундаментов и фрагментов стен. 2. Сохранившиеся фрагменты валунной кладки нижнего уровня и первого яруса мельницы (включая все сохранившиеся подземные конструкции и проемы для спуска воды из проточных каналов мельницы); характер и материал валунной кладки. 3. Кирпичный столб с отверстием (его местоположение и габариты). 4. Местоположение и габариты проемов мельницы: • на юго-восточном фасаде – два арочных проема для протока воды в нижнем уровне мельницы (характер кирпичной кладки лучковых перемычек); оконный проем 1-го яруса (характер деревянной колоды и решетки); • на северо-восточном фасаде – сохранившиеся фрагменты оконного проема 1-го яруса. 5. Остатки конструкций мельничной плотины (запруды) через р. Пскову.

Материалы: обмеров и фотографии хранятся в архиве ПИ «Спецпроектреставрация». Фотографии: июль 1968 г. – инв.№ 3.3.33-5; 3.3.33-10; апрель 1969 г. – инв.№ 3.3.33-3; апрель 1974 г. – инв.№ 3.3.33-12. Обмеры: октябрь-ноябрь 1967 г.- инв.№ 3.3.33-1,2.Архив

Реставрационные работы: Реставрационные работы не проводились. Обмерные работы. Обмер 3-го этажа дома мельника отсутствует. Материалы обмеров и фотографии хранятся в архиве ПИ «Спецпроектреставрация». Фотографии: июль 1968 г. – инв.№ 3.3.33-5; 3.3.33-10; апрель 1969 г. – инв.№ 3.3.33-3; апрель 1974 г. – инв.№ 3.3.33-12. Обмеры: октябрь-ноябрь 1967 г.- инв.№ 3.3.33-1,2.

Библиография: Выписки из материалов к паспорту: «Мельница на р. Пскове». (1-я пол. XIX в.) (?), Псков, ул. Гоголя, 52, составленному 10.05.1973 г. И.И.Лагуниным.Газета «Псковская жизнь», за 1909 г., № 219; за 22.07.1910г.Газета «Псковские губернские ведомости», от 04.08.1912 г.Газета «Псковский голос», за 1909 г., №№ 87,88; за 20.07.1910 г.Кадастр. Достопримечательные природные и историко-культурные объекты Псковской области. Псков. 1997,, с.23, п.63.Левин Н.Ф. Псков на старых открытках. Псков,, 2004, с.380 - 383.План г. Пскова 1930-х гг. (копия).Псковские летописи. М.,1941, т.1Псковские летописи. М.,1955Сборник МАМЮ, М., т. V, 1913, с.7-8.

Дата постройки: Ок. 1913 г.

Адрес: Псков г./Гоголя ул, 54

Типология: Памятники архитектуры

Категория охраны: объект культурного наследия регионального значения

Документ о принятии под охрану: Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 30.01.1998 г. № 542

Историческая справка:В Пскове по берегам р. Псковы издавна существовали водяные мельницы. Они упоминались в псковских летописях, где сообщалось, что 1 ноября 1444 г. на левом берегу реки освятили церковь Богоявления в Бродах «против мельниц», а 28 апреля 1562 г. во время большого пожара «выгоре и мельницы в городе». Очевидно, многие из них были быстро восстановлены, т.к. уже через четверть века после этого пожара и через 5 лет после нашествия войск Стефана Батория, в Писцовой книге 1585–1587 гг. сообщалось, что в городе на Пскове действовали 25 мельниц и еще 9 мельничных мест пустовали. Почти все эти мельницы принадлежали монастырям и церквям. Большинство из них располагались на городском левом берегу реки и лишь 5 работавших и 4 не возобновленных – на Запсковье. Судя по описанию мельничных мест, приведенных в Писцовой книге, на тех местах, где в XX в. братья Кукк содержали свои мельницы, и в XVI в. тоже стояли мельницы. Так, на Запсковье «у речки Мелевицы (ныне р.Милевка) под Хлебною горкою мельницу сожгли литовские люди» в 7089 (1581) г., а под Никольским монастырем в Песках мельница сгорела в 7093 (1585) г. Очевидно, эти мельницы не раз возобновлялись. На плане г. Пскова 1857 г., составленном инженером И.Ф.Годовиковым, показана мельница у впадения р. Милевки в р. Пскову, плотина через Пскову и мельница в одной связи с домом мельника на Островке. 5 ноября 1909 г. Псковская городская дума разрешила мещанину Филиппу Осиповичу Кукку устроить мельницу на реке Пскове, на Островке. Название «Островок» возникло тогда, когда территория его была отделена протокой; ныне протока не существует, а Островок слился с левым берегом р. Псковы. Племянница Филиппа Кукка – Мария Давыдовна Федорова, урожденная Кукк, родившаяся в Пскове 29.12.1922 г. и живущая ныне на Запсковье, сообщила, что по рассказам ее родителей, эстонец Филипп Осипович Кукк (1855-1932, похоронен на немецком кладбище) сначала приобрел дом с мельницей на правом берегу р. Псковы, у впадения речки Милевки. В этом доме она и родилась. Эту мельницу Кукка на Запсковье, неподалеку от Гремячей башни, можно рассмотреть на открытке начала XX века. По сообщению газеты «Псковский голос» от 09.07.1910 г., в речке на Мишариной горе, около мельницы Кукка утонул мальчик. В списке избирателей в Государственную Думу в 1912 г. назван мещанин Филипп Осипович Кукк, имеющий на Мишариной горке мельницу, оцененную в 600 рублей. Мишариной горкой считалась местность не только на самой возвышенности, но и вокруг нее. В июле 1910 г. газеты «Псковский голос» и «Псковская жизнь» сообщили, что владелец мельницы г-н Кукк просит разрешения перенести мельницу на городскую сторону. Мария Давыдовна отметила, что новую мельницу на левом берегу Псковы строили оба брата, в т.ч. ее отец Давыд Осипович (1873-1947), приехавший с семьей на мельницу к бездетному Филиппу. Причем, место возле Никольских ворот перед крепостной стеной было тогда незастроенным. Там обычно складывали вытащенные из реки бревна, сплавляемые в город по р. Пскове. Это подтверждается и открыткой первого десятилетия XX в. Так на обоих берегах Псковы, напротив друг друга, оказались мельницы, принадлежавшие братьям Кукк. Эти мельницы и запруда с лавицей на Пскове показаны на плане г. Пскова 1930-х годов. и на открытках начала XX в. Сохранившиеся иконографические материалы и обмеры позволяют восстановить образ мельницы и дома мельника. Мельница у Никольских ворот была построена в одной связи с домом мельника. Мельница водяная колесная нижнего боя имела три уровня: нижний, находившийся в воде искусственной протоки, с двумя каналами для пропуска воды; первый ярус, где располагались мельничные колеса (вероятно, первоначально их было два) и амбар для мешков с зерном и мукой; второй ярус, где на массивном деревянном перекрытии были оборудованы поставы – мукомольные агрегаты с жерновами. Основание мельницы и каналы для пропуска воды были сложены из валунов и известняковой плиты, арки каналов - из красного кирпича; стены первого яруса также были сложены из валунов и плиты, имели небольшие окна в деревянных колодах с решетками; конструкция стен второго яруса состояла из кирпичных столбов с пазами, в которые укладывались деревянные бруски стен; верхняя часть стен над столбами была из бруса, между венцами которого защемлялись деревянные балки чердачного перекрытия; стены второго яруса снаружи были обшиты доской; двухскатная крыша была по деревянным стропилам с кровлей из щепы. Обмер 1967 г. фиксирует две деревянные лестницы. Первый ярус мельницы первоначально был отделен от дома мельника сквозным проходом, который был забран кирпичными стенками с дверными проемами. На юго-восточном фасаде эти переделки видны на фото 1974 г.; на северо-западном фасаде в сохранившихся фрагментах четко читаются углы стен мельницы и дома и отсутствует перевязка кладки. Дом мельника квадратный в плане имел три этажа. По воспоминаниям Марии Давыдовны, первый каменный этаж был хозяйственного назначения, в нем была большая кухня с русской печью, где грелись мужики, приезжавшие на мельницу. Два верхних деревянных этажа были жилыми. Во втором этаже жила семья Кукк, там были плита с конфорками, кафельная печь и теплая лежанка. Комнаты третьего этажа сдавались внаем. В доме была одна деревянная лестница. Судя по сохранившимся фотографиям 1968-1974 гг., стены первого этажа были оштукатурены и побелены; стены верхних этажей были обшиты доской. Двухскатная крыша имела кровлю из плоских асбестоцементных листов. Фронтоны были зашиты вертикальной доской. На крыше была одна труба. Обмерами 1967 года были зафиксированы две поздние дощатые пристройки к дому с двух сторон. Кроме дома и мельницы на участке был построен еще деревянный сарай. По словам Марии Давыдовны, мельница на Запсковье была закрыта 1 сентября 1930 года; их семью выселили из дома; постройки на правом берегу снесли, а жернова перенесли в запас на мельницу у Никольских ворот и Лапиной горки. Во время войны 27 января 1943 г. крыша мельницы была разрушена зажигательной бомбой. На фотографии над входом видно вывеску с надписью: «Псковская жерновая мельница Д.О.Кукк». После войны мельница вновь стала работать. Затем ей присвоили № 1, т.к. в 1950-е годы на ул. Советской, д.108 (за школой № 11) появилась мельница № 2 и мелькомбинат. На фотографии 1950-х гг. видны дом, отремонтированная мельница с железной крышей и разрушенная плотина из валунов. В середине 1960-х гг. «Псковский хлебокомбинат» добился закрытия всех этих предприятий за ненадобностью, вместе с действовавшей на мельнице № 1 шерсточесальней. К 1967 г. была разобрана крыша мельницы, деревянные заполнения и обшивка стен второго уровня. В это же время были частично разобраны механизмы и мельничная плотина на Пскове. В 1973 г. дом находился на балансе Горжилуправления. К началу 1990-х годов были утрачены все деревянные конструкции сооружения. В Кадастре «Достопримечательные природные и историко-культурные объекты Псковской области» о состоянии руин мельницы на 1997 г. сказано так: «Сохранился нижний каменный этаж жилого трехэтажного дома, который связан с валунным нижним этажом двухэтажной мельницы с арочными проемами для пропуска воды». В настоящее время на участке остались лишь небольшие фрагменты здания, определяющие его габариты в плане.

Архитектурные особенности:Руины мельницы и дома Кукка находятся на участке территории исторического центра г. Пскова, называемом «Островок», на левом берегу р.Псковы, северо-восточнее сохранившегося фрагмента прясла стены Окольного города и юго-восточнее парка «Куопио» между улицами Гоголя и Милицейский островок. В настоящее время остатки фундамента и юго-западной стены дома выходят к новой дороге, проходящей вдоль городской крепостной стены к ул. Гоголя. Юго-восточнее в зарослях деревьев имеются засыпанные остатки фундаментов сарая. Сохранившийся фундамент в плане прямоугольный. Состоит из двух одинаковых по габаритам частей в плане близких к квадрату - фундамента дома мельника и нижнего уровня мельницы, с проходом между ними (объединенных позже в один объем стенами с дверными проемами). Фундамент дома с незначительными остатками кладки стен из известняковой плиты, сильно деструктированной, позволяет проследить трехчастную планировочную композицию дома с частями разной ширины. В конструкциях мельницы полностью сохранился нижний уровень, в котором также прослеживается трехчастная композиция плана с двумя каналами одинаковой ширины, предназначенными для пропуска воды. В кладке стен мельницы и низких стенок, образующих каналы, у проемов для входа воды сохранились следы деревянных приставных свай, на которых, вероятно, крепились заградительные решетки и заслонки шлюзов. Лучковые арки проемов выложены из кирпича и опираются на пяты из валунов. В остатках валунной кладки стен 1-го яруса сохранился один оконный проем с деревянной колодой и простой железной решеткой; другой оконный проем сохранился частично на обрыве кладки. Из технического обустройства мельницы сохранился только один столб на стенке, разделяющей каналы. Он сложен из красного кирпича, в плане квадратный со сквозным отверстием для вала мельничного колеса. Фундамент мельницы ленточный, стены нижнего уровня и стенки каналов, а также наружные стены первого уровня сложены из валунов и известняковой плиты. Фундамент дома из бутового камня; остатки стен 1-го этажа сложены из известняковой плиты. Общие габариты мельницы и дома: 24,35 м х 10, 40 м.

Общие сведения:Частично сохранившийся комплекс водяной мельницы в застройке исторического центра Пскова. Отражает некоторые типичные черты, характерные для данного вида памятников производственной деятельности, во множестве существовавших на р. Пскове в начале XX в.

Предметы особой охраны: 1. Габариты плана в пределах сохранившихся в натуре фундаментов и фрагментов стен. 2. Сохранившиеся фрагменты валунной кладки нижнего уровня и первого яруса мельницы (включая все сохранившиеся подземные конструкции и проемы для спуска воды из проточных каналов мельницы); характер и материал валунной кладки. 3. Кирпичный столб с отверстием (его местоположение и габариты). 4. Местоположение и габариты проемов мельницы: • на юго-восточном фасаде – два арочных проема для протока воды в нижнем уровне мельницы (характер кирпичной кладки лучковых перемычек); оконный проем 1-го яруса (характер деревянной колоды и решетки); • на северо-восточном фасаде – сохранившиеся фрагменты оконного проема 1-го яруса. 5. Остатки конструкций мельничной плотины (запруды) через р. Пскову.

Материалы: обмеров и фотографии хранятся в архиве ПИ «Спецпроектреставрация». Фотографии: июль 1968 г. – инв.№ 3.3.33-5; 3.3.33-10; апрель 1969 г. – инв.№ 3.3.33-3; апрель 1974 г. – инв.№ 3.3.33-12. Обмеры: октябрь-ноябрь 1967 г.- инв.№ 3.3.33-1,2.Архив

Реставрационные работы: Реставрационные работы не проводились. Обмерные работы. Обмер 3-го этажа дома мельника отсутствует. Материалы обмеров и фотографии хранятся в архиве ПИ «Спецпроектреставрация». Фотографии: июль 1968 г. – инв.№ 3.3.33-5; 3.3.33-10; апрель 1969 г. – инв.№ 3.3.33-3; апрель 1974 г. – инв.№ 3.3.33-12. Обмеры: октябрь-ноябрь 1967 г.- инв.№ 3.3.33-1,2.

Библиография: Выписки из материалов к паспорту: «Мельница на р. Пскове». (1-я пол. XIX в.) (?), Псков, ул. Гоголя, 52, составленному 10.05.1973 г. И.И.Лагуниным.Газета «Псковская жизнь», за 1909 г., № 219; за 22.07.1910г.Газета «Псковские губернские ведомости», от 04.08.1912 г.Газета «Псковский голос», за 1909 г., №№ 87,88; за 20.07.1910 г.Кадастр. Достопримечательные природные и историко-культурные объекты Псковской области. Псков. 1997,, с.23, п.63.Левин Н.Ф. Псков на старых открытках. Псков,, 2004, с.380 - 383.План г. Пскова 1930-х гг. (копия).Псковские летописи. М.,1941, т.1Псковские летописи. М.,1955Сборник МАМЮ, М., т. V, 1913, с.7-8.